小林茂さん(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS] 教授)

2013年8月に最初のEngadget電子工作部がスタートして、今年で4年目。さまざまな人、多種多様なものが出会い、確実に"何か"が生まれています。このシリーズでは「電子工作部列伝」として、電子工作部にまつわる人たちに登場してもらいます。

第1回はIAMAS小林茂教授に話を聞いています。[1]では電子工作部のはじまりや活動、イベントとしての位置づけについてお聞きしましたが、ここではさらに電子工作部の中身に迫ります。

電子工作部の根底には、大きく「誰か一人ががんばればできるというものではなくて、いろいろな人たちの力が集まって実現することができるもの」という柱があります。ただ、それにはさまざまなスキルや背景、文化を持つ人がその場に集まっていることが1つの条件になります。

- 「そこから何かを作り出したい」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝

- 「誰か一人ががんばればいいというわけではない」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝(この記事)

- 「IoTの領域はもっと広がっていく」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝

みんなが持っているアイデアは断片でしかない

どんな人たちがそこに集まるかは、当然テーマや課題設定によって異なりますが、協賛企業や参加者、運営側をつなぐテーマをどう詰めていくのでしょうか?

小林: 協賛企業の意向がはっきりしている場合はそれを尊重して。特にない場合は話し合いながら決めています。バンダイナムコスタジオと一緒にやったときは、3回やることは決まっていたのでお互いにいろいろなテーマの案を出し合いました。最終的には、バンダイナムコスタジオが掲げている「夢・遊び・感動」(いずれもPR記事)というところに落ち着きましたけど。その時点から一緒に作っています。

協賛企業の強みや問題意識を意識するということはありつつ、こちらはこちらで、これまでいろいろやってきた経験から、今回こういうツールで取り組むならこういうテーマがいいんじゃないかというのは、けっこう考えていやっていることかなと思います。そこがぼやけてしまうと「何をしに集まったんだっけ?」ということになってしまうので、それは明確に示そうとしています。

協賛企業の強みや問題意識を意識するということはありつつ、こちらはこちらで、これまでいろいろやってきた経験から、今回こういうツールで取り組むならこういうテーマがいいんじゃないかというのは、けっこう考えていやっていることかなと思います。そこがぼやけてしまうと「何をしに集まったんだっけ?」ということになってしまうので、それは明確に示そうとしています。

具体的には、一人でもできる人の技術の見せ合いの場ではなく、あえて、多様なスキル、視点、経験を持つ人たちが力を合わせないとできないようなものにテーマを設定しています。そうして、アイデアをまとめ、プロトタイプに落とし込んでいきます。

小林さんは「みんなが持っているアイデアは断片でしかない。取捨選択して、組み合わせて統合することではじめてコンセプトになる」といいます。

小林: 重要視しているのは、全員がコミットしようということ。特定の人だけがアイデアを出すのではなく、全員がその場に参加するというのは必ずやってもらっています。例えば、見ていて「苦手なんです」と引いている人がいたら加わってもらうようにしています。ただ、いきなりアイデアを出してみましょう、はい、1時間で考えてくださいとやってもできないので、段階を追ってやっていくようにしています。

今までに多くやっている手法では、まず「誰」と「いつ」を思いつくだけ出してもらい、その中から7つずつを選び、さらにその49種類の組み合わせから2つ選び...と発散させた後に段階的に絞り込みます。次に、どういう人のどんな場面かを具体的に思い浮かべながら、テーマに沿って思いつくものをスケッチとしてどんどん描いてもらうようにしています。

さらに、5人から6人で組んだチームの中でそれぞれ描いたスケッチを見せ合いながら共有します。これにより、同じ組み合わせについて考えているのに、人それぞれ経験も視点も違うので、多様なアイデアがあるんだな、ということを感じられるようになるのと同時に、他の人のアイデアに触発されて新しいアイデアが生まれることも期待できるのです。

最終的に1つに絞り込む時も、多数決で決めるのでなく、各自3票など決まった数で投票してもらった上で、なぜそこに投票したのかを話してもらい、その上でディスカッションしながら、断片でしかなかったアイデアを取捨選択した上で統合し、1つのコンセプトにしていくように促します。

今までに多くやっている手法では、まず「誰」と「いつ」を思いつくだけ出してもらい、その中から7つずつを選び、さらにその49種類の組み合わせから2つ選び...と発散させた後に段階的に絞り込みます。次に、どういう人のどんな場面かを具体的に思い浮かべながら、テーマに沿って思いつくものをスケッチとしてどんどん描いてもらうようにしています。

さらに、5人から6人で組んだチームの中でそれぞれ描いたスケッチを見せ合いながら共有します。これにより、同じ組み合わせについて考えているのに、人それぞれ経験も視点も違うので、多様なアイデアがあるんだな、ということを感じられるようになるのと同時に、他の人のアイデアに触発されて新しいアイデアが生まれることも期待できるのです。

最終的に1つに絞り込む時も、多数決で決めるのでなく、各自3票など決まった数で投票してもらった上で、なぜそこに投票したのかを話してもらい、その上でディスカッションしながら、断片でしかなかったアイデアを取捨選択した上で統合し、1つのコンセプトにしていくように促します。

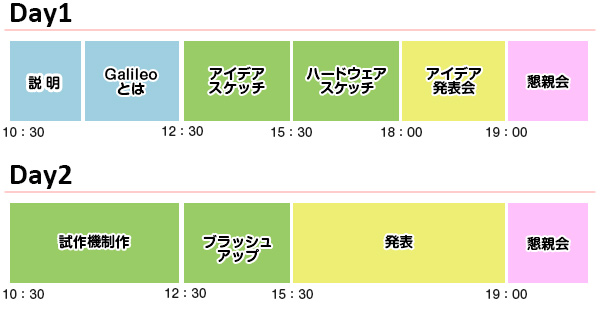

電子工作部のタイムスケジュールはおおまかに次のような流れになります。

タイムスケジュール例

アイデアスケッチの作業は2時間〜2時間半程度。いきなり最初からすばらしいアイデアを出しましょうというより、このプロセスを通じてチームを作り、そのチームメンバーで意見交換ができて、ゴールに向かっていくための流れを作ることを最も重視しています。

そして、次に「ダンボールスケッチ」。これは、初期に入っていなかったプロセスです。ダンボールなどの素材を使って、実際に手に取れるものとしてスケッチするというもの。紙の上に描いたアイデアでは大きさもわかりません。たとえば、ぬいぐるみでも大きさによって印象は全然違います。これをやることで、みんなで認識を合わせていくという目的と、手を動かしながら作業することによって見えてくる可能性や逆に問題点など、作りながら考えていくことができるように入れているそうです。

こうして、最初のすごく低いハードル、誰でも思いつくものを出してみようというところから、アイデアを拡散させたり、収束させたりを繰り返して、バラバラだったものが統合されていくというプロセスが踏めるようにしていると言います。

重要なのは「どういうふうに展開しうるか?」

電子工作部のイベントに参加された方はわかると思いますが、Day1、Day2それぞれ講評の時間があります。これは、単なる「いいですね」という講評ではなく、一方的な講評でもなく、質疑応答、ときにはディスカッションに発展することも多々あります。どういう点に留意して、具体的な講評を行っているのでしょうか?

小林: やはり、よりよいものになっていって欲しいので、参加者同士では見えていないところを指摘してあげられるようにするというのはあります。たとえば、実現方法に関して、ぼんやりと「だいたいこんなものだよね」となってしまって、具体的にうまく考えられていないんじゃないかというところが見つかったとしたら、そこをあぶり出すような質問とかをしますね。ここが決まっていないからこうしたほうがいいねと、チームのメンバーがより前に進めるように。

あとは、誰かが実際に使ったり体験したりする場面を具体的に想定できているかどうかも確認します。アイデア出しの過程では、どんな人が、どんなときに、どんなところで、というところを決めてからアイデアを出すわけなんですが、断片を統合していく過程で対象が変わることはよくあります。その結果、誰に届けようとしているのかがすっぽりと抜け落ちてしまうこともありますので、そこを確認します。

あとは、誰かが実際に使ったり体験したりする場面を具体的に想定できているかどうかも確認します。アイデア出しの過程では、どんな人が、どんなときに、どんなところで、というところを決めてからアイデアを出すわけなんですが、断片を統合していく過程で対象が変わることはよくあります。その結果、誰に届けようとしているのかがすっぽりと抜け落ちてしまうこともありますので、そこを確認します。

そして、最終講評。成果物に対しては、当然ながら個人としても「好き/嫌い」「共感する/しない」といった観点が入ってきたりしますが、小林さんは「それがどういうふうに展開しうるのか」を重要視するといいます。実は、電子工作部では「審査員が審査して順位をつける」という形はほぼやっていません。これは、その段階ではまだまだ原石だから、ということから。

小林: もしかしたら、すごく化けるかもしれないし、もしかしたらその場限りのものになるかもしれない。もし発展するとしたら、こんな発展はどうだろう、その人達はある目的のために作っているけど別の目的ではどうだろう。実はほぼ似ているものがあるけど、こういうふうにしたら違うものにできるんじゃないか。次のステップにいって欲しいなと思うので、単にそこで、できたものに順位を付けるというよりは、今後、どう展開しうるというところを重視しています。

もともと「単なる読者イベントではなく、そこから何かを作り出したい」と考えていたというが、とはいえ当初は、製品化するのはすごく大変なことだし、しかもそこにハードウェアが絡むとアプリやウェブサービスとは桁違いにお金もかかるということから、まだまだ難しいと感じていたそうです。しかし、案外展開は早かったといえます。

こうした中から、次のステージに行こうとする人たちが現れます。ベンダーが展開するインキュベーションプログラムに応募して事業化を目指したり、イベントでのプロトタイプをそのままではなくとも、ものづくりのフィールドで活躍し始めたり。電子工作部としても、単発のイベントだけではなく、Engadget先端研究所として、そうした思いを持つ人たちをサポートする動きも始めています。

小林: 起業志望の人が入ってくることによって、せっかくできたアイデアなら、これで終わりじゃなくて世の中に送り出すところまでやろうよ、みたいな展開が出てき始めた。そういうのが出てきてからは、けっこう意識し始めている感じはありますね。

ただ、やはりリスクもある話なので、闇雲に起業を煽りたいわけではないんです。もし、先に進めたいならこういうパートナーがあるから、そういう人たちと話をしてみるといいかもしれないとか、いまのままだとニッチすぎるけど、こうするともっと広がるかもしれないとか。先に進みたいなと思っている人たちに対して参考になるようなことをできる限りするというのは心がけています。

ただ、やはりリスクもある話なので、闇雲に起業を煽りたいわけではないんです。もし、先に進めたいならこういうパートナーがあるから、そういう人たちと話をしてみるといいかもしれないとか、いまのままだとニッチすぎるけど、こうするともっと広がるかもしれないとか。先に進みたいなと思っている人たちに対して参考になるようなことをできる限りするというのは心がけています。

例えば、第1回に参加していた大塚雅和さんは独立し、赤外線リモコンデバイス「IRKit」をリリースしています。その製造パートナーには、同じ回で同じチームだったメンバー(株式会社ミヨシの杉山耕治さん)がいます。

2014年のau未来研究所ハッカソンの「食」の回に参加していた中澤優子さんは、その後、株式会社UPQを立ち上げています。この2014年のau未来研究所ハッカソンは「衣・食・住」(いずれもPR記事)として3回行われたものです。始まった時点では、「衣」であればウェアラブル、「住」であればスマートハウスとなんとなく想像がつく一方、「食」は一番展開が読めないテーマでした。ところが、「始まってみると、それで終わりではなくまた次につなげたいというような人たちが参加していた。そういう人たちがいるんだと顕在化されたという意味で非常に印象深かった」と言います。

2014年のPlay-a-thonでは、ヤマハのインキュベーションプログラムを経て「Show4」がクラウドファンディングに挑戦しています。また、2015年のau未来研究所ハッカソンからは、KDDIムゲンラボハードウェアプログラムを経て「電玉」がクラウドファンディングを始めています。

Play-a-thonからヤマハのインキュベーションプログラムを経てクラウドファンディング中の「Show4」

au未来研究所ハッカソンからKDDIムゲンラボハードウェアプログラムを経てクラウドファンディング中の「電玉」

実はau未来研究所の例でいうと、2014年のau未来研究所ハッカソンの段階でもKDDIムゲンラボは活動していましたが、あくまでもアプリやサービスを対象にしたインキュベーションプリグラムでした。ところが2014年のau未来研究所ハッカソン参加者らがハードウェアプロダクトでKDDIムゲンラボにチャレンジしたところ、ハードウェアを対象とするプログラムができました。2015年には、新設したハードウェアプログラムのアナウンスもあり、それに刺激を受けた参加者がau未来研究所ハッカソンにて「電玉」をプロトタイピング。まだアイデアの原石状態でしたが、これをKDDIムゲンラボでぜひ進めようと応募したという流れでした。

小林: ものづくりをしようみたいなことを支援する環境が徐々に整ってきているというのはありますね。前だったら、アイデアをおもちゃメーカーに売り込みにいって、ライセンス料がもらえるかどうかというのがせいぜいだったのが、今であれば製品化したいという熱意を持った人がインキュベーションプログラムに参加して、具現化するところまでやってしまう、というのも可能になってきた。電子工作部を始めた頃、そうなったらいいなという妄想はあったんです。ただ、なかなか難しいよねと思っていたのが、意外とそうでもなくなったというか。

こうした動きが現実のものとして起きていて、そういうところから何か新しいことが起きるんじゃないかと世の中が注目するようになっている、これが、ここ数年に起きた変化といえるのかもしれません。

続いて[3]では、この後さらに進むであろう変化をどうとらえているのか、そして、今後の目指すところをお聞きします。

- 「そこから何かを作り出したい」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝

- 「誰か一人ががんばればいいというわけではない」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝

- 「IoTの領域はもっと広がっていく」IAMAS小林茂教授:電子工作部列伝

大内孝子(おおうち・たかこ):フリーライター/エディター。主に技術系の書籍を中心に企画・編集に携わる。2013年よりフリーランスで活動をはじめる。IT関連の技術・トピックから、デバイス、ツールキット、デジタルファブまで幅広く執筆活動を行う。makezine.jpにてハードウェアスタートアップ関連のインタビューを、livedoorニュースにてニュースコラムを好評連載中。著書に『ハッカソンの作り方』(BNN新社)がある。

大内孝子(おおうち・たかこ):フリーライター/エディター。主に技術系の書籍を中心に企画・編集に携わる。2013年よりフリーランスで活動をはじめる。IT関連の技術・トピックから、デバイス、ツールキット、デジタルファブまで幅広く執筆活動を行う。makezine.jpにてハードウェアスタートアップ関連のインタビューを、livedoorニュースにてニュースコラムを好評連載中。著書に『ハッカソンの作り方』(BNN新社)がある。