スポンサードリンク

四足歩行から二足歩行へと移行した人類の先祖

タンザニア、ラエトリにある人類の祖先の足跡

タンザニア北部の干上がった川底から現れた薄茶色っぽい岩石のスラブは、おそらく過去に起きた我々の進化を示す非常に示唆に富んだ痕跡であろう。

固まった火山灰には3セットの足跡が残されている。27メートルに渡る粉っぽい表面に沿って、大きいものが小さいものへと続いている。これは、およそ366万年前、ホモサピエンスが地上を歩き回るずっと前に一帯を堂々と散策していた初期の人間が残したものだ。

鮮新世後期、我々の祖先が普通ならすぐに消えてしまう痕跡を残したとき、一体何をしていたのかまでは想像するしかない。

水辺にいる獲物でも追っていたのだろうか? それとも、ただ食後の散歩でもしていたのだろうか? だが一目ではっきり分かることもある。何をしていたかは知らないが、彼らは2本足で行なっていたのだ。

足跡が出土したのはラエトリという場所だ。ここは先史時代の祖先の化石が大量に発見されている。それらは祖先が4本足から2本足に移行していたという最初期の明白な証拠である。

手が自由になり、道具を作り、持ち運び、それを操作する

直立歩行によって手が自由になり、道具が作れるようになった

なぜ、そしていつ祖先がまっすぐ立ち上がって2本足で歩き始めたのか、それは依然として謎に包まれている。人間が4本足の生活を捨てた理由について専門家の意見は一致していない。 それがヒトという種の明確な特徴であるにもかかわらずだ。

しかし最先端の調査からは、この変化を促した可能性があるものについて最新の手がかりが得られている。

我々が現在そうであるような直立二足歩行生物になったプロセスを理解することが、ヒトという種の進化に関する様々な基本的疑問への答えにつながるであろうことは間違いない。

常に立っていられるようになったことで、祖先が触り、探索し、拾い、投げ、学ぶための新たなる機会が開かれた、ということは広く認知されている。

「直立して歩くことで、手が自由になり道具を運び、操れるようになりました」とロンドンの自然史博物館の人類学者クリス・ストリンガー氏は話す。「より長い距離を歩き、やがては持久走も可能になりました。究極的には祖先の脳が成長するにいたる重要な一歩であったかもしれないのです」

最初期の”ヒト”の祖先は、1,300万年から600万年前に我々とチンパンジーの共通の祖先から枝分かれしたと考えられている。その祖先が当時アフリカの大部分を覆っていた木の上で暮らしていたであろうことについては、ほとんどの専門家が同意する。

木の上で暮らしていた時代の名残を確かめるには新生児を見るといい。赤ちゃんのつま先を指で触ってみる。すると本能的に指先を曲げて、掴む動作をするだろう。樹上生活では、生まれたばかりの霊長類の赤ちゃんは母親にしがみついていた。さもなければ落ちて、死ぬだけだ。

気候変動が人類を進化させた?

チンパンジーの足は歩くよりも、掴むことが得意

我々の祖先はいくつか根本的な解剖学的変化を経て、四足歩行から二足歩行へと移行した。骨盤は前から後ろにかけて長く平らなものから、ずっと短くお椀型のものに変化した。こうすることで直立歩行時に腰を動かす筋肉を利用しやすくなった。

大腿骨の角度は中心に向かって変化し、体の中心の真下に入るようになった。背骨も独特のS字カーブを描き、腰の上の体重を支え、歩行時には脳への衝撃を吸収しやすくなった。また次第に下肢が長く伸びて、歩幅が広まり、効率的な歩行が可能になった。

足も変化している。類人猿は長く、枝を掴めるような対置された大きなつま先をしている。ヒトのつま先は短く、きちんと並んでいる。歩みの最後に押し出すてこにするためだ。

どのように、そしてなぜこうした変化が起きたのだろうか?

昔からある有力な仮説によると、気候の変動が主要な要因であるという。アフリカでは森林の一部が消え、広大な草原が広まりつつあった。そこで祖先は森を去り、サバンナへと歩み出したのである。

二足歩行は木がほとんどない環境では理に適っている。立ち上がれば草の上を見渡して、敵や獲物を探すことができる。立つことに長けた祖先なら生存率が高まり、遺伝子を後世に伝えやすかっただろう。そしてご想像の通り、自然選択を通して少しの間しか立てない状態からずっと直立した姿勢を取れるように変化していった。

700〜600万年前に生きたサヘラントロプス・チャデンシス

サヘラントロプス・チャデンシスの頭蓋骨

化石の記録は二足歩行への変化が進化の比較的早い段階で起きたことを示している。

例えば、2001年と2002年に化石化した頭蓋骨がチャドで発見されている。その頭蓋骨の持ち主である類人猿のような生き物はサヘラントロプス・チャデンシスと呼ばれており、700〜600万年前に生きていた。

頭蓋骨の底部は、首が我々のように頭部の下に直接縦についていたことを示している。チンパンジーの場合は水平向きだ。このことがサヘラントロプスが2本足でまっすぐ歩いていた可能性を示唆している。

そして、もしニ足歩行をしていなかったとしても、600年前に生きていた大昔の類人猿がおそらくそうしていた。それはオロリン・トゥゲネンシスという動物で、その大腿骨は現代人のものに非常によく似た形をしており、立って歩いていたことが窺える。

だが、このサバンナ理論には問題もある。最も明白な問題は、アフリカの気候が完全に乾燥してサバンナが作り出されたのは、サヘラントロプスやオロリンが進化したずっと後のことだということである。

実のところ、アフリカの気候はヒトの進化の途上において何度も循環しており、その都度植生が変化してきた。4本足から2本足生活への根本的変化を促すような、風景の本当に明確かつ恒久的な変化などなかった。

2本の足で枝を渡り歩く類人猿

足で枝を歩くオランウータン

問題は他にもある。なぜ多くの動物が4本足のままサバンナの生活に適応したのだろうか? ヒヒのような草原で長い間暮らしてきた霊長類すら存在するが、彼らは今でも4本足で動き回っている。

最後に、初期の二足歩行を行なっていた人間の祖先の化石に面白い点があることを指摘しておこう。それは、彼らがしばしば森林と草原の動植物種の化石の骨と共に発見されることだ。

「直感に反しますが、多分そうした行動は実際のところ森の中で始まっていたのでしょう」とストリンガー氏。彼は、我々の祖先が密林を去るずっと前から2本足で歩いていたと示唆する最近の研究に言及する。

スマトラのオランウータンの観察から、彼らが腕で体重を支えながら2本の足で枝を渡り歩いていることが明らかになったのだ。こうすることで4本足の動物の体重を支えるには細すぎる枝の上を移動して、果物にありつくことができる。

人間の祖先はおそらく約1,000万年前にオランウータンの進化系統から分岐したが、それでもオランウータンには現代人にそっくりな膝関節がある。リバプール大学の人類学者ロビン・クロンプトン氏とバーミンガム大学の霊長類学者スザンナ・ソープ氏によると、このことは二足歩行の起源がこれまで考えられてきたよりもずっと古いことを示唆しているのだという。

「オロリンは樹上生活にぴったりだったと確信させるいくつもの特徴を示しています……手で摑まりながら2本足で歩いたのではないでしょうか」とクロンプトン氏は説明する。

四足→二足の前にもう一段回?

アウストラロピテクスのルーシーの復元モデル

この説に対する支持は広まりつつあるが、それでも祖先が二足歩行にいたった理由を説明する数ある説の1つに過ぎない。

狩猟戦略に関連があるとする専門家もいる。2本足で立つ類人猿なら武器を投げて、より大きく素早い獲物を倒すことができた。

また直立して立つことでアフリカの太陽の熱から逃れることができた、という説もある。ついでながら、この説は祖先の体毛が失くなり裸の類人猿になった理由についても説明する。起立するということは、体の天辺だけを髪の毛で太陽の熱から守り、体は体毛を失くすことで効率的に冷却できたということを意味する。

議論は、一体進化のどの時点でこうした特徴や能力が現れたのか、それは祖先を2本足で立たせるうえで十分早くから起きていたのかといった点に及んでいる。

しかし、いくつかの最近の調査は、また別の重要な中間段階が見落とされている可能性を示唆している。これはタンザニアの足跡へとつながる話だ。

骨折からわかること

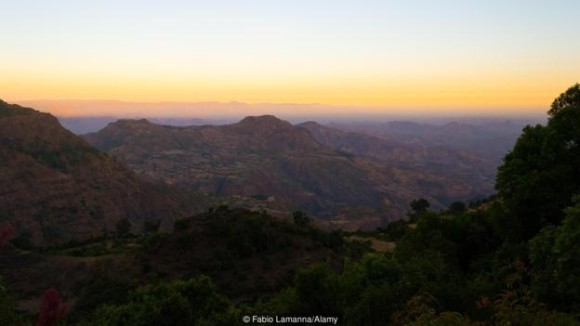

かつてヒト亜科が住んでいたエチオピア、シミエン山地。

3Dスキャンとコンピューターモデリングを利用して、残された足跡から実際に歩いたときの姿を再現しようという試みがある。この結果とこれまで判明した解剖学的な知見を組み合わせることで、初期の我々の祖先の歩き方と現代人の歩き方を詳細に比較することができた。

ラエトリの足跡は、ルーシーの名で有名なアウストラロピテクス・アファレンシスと同じ種に属する個体のものだと考えられている。

380万〜290万年前に生きていたこの種は、すでに祖先が直立して歩くことを可能にしたいくつもの解剖学的変化を経ていたと考えられている。

マックス・プランク進化人類学研究所とアメリカ自然史博物館の研究者が行なった研究は、ルーシーやその同類は少々変わった歩き方をしていたことを示唆している。

2016年に発表されたラエトリの足跡からの復元は、2本足で歩くA・アファレンシスは膝を曲げ、ある意味前かがみのような姿勢だったことを示している。開けたサバンナを歩くうえで効率的とは言えないだろう。

「現代人の歩き方と劇的に異なる歩き方には見えませんが、それでもラエトリの足跡は、二足歩行がそれを行う者にとってエネルギー損失を高めるようなわずかな違いがあることを示しています」と研究の中心人物であるケビン・ハタラ氏は話す。

さらに問題を込み入らせる話がある。やはり2016年に発表されたルーシーの骸骨の分析から、高い場所から落ちたものと一致する複数の骨折が見つかったのだ。つまりA・アファレンシスはかなりの長い間木に登って過ごしていた可能性があるということだ。

また別の可能性を示唆する研究もある。ルーシーがロッククライマーだったという可能性だ。

「すでに登る動作に適応していた類人猿が荒地をよじ登るようになり、次第に地上で過ごすようになり、やがて平地で暮らすようになる。進化の点から言えば、同じ類人猿がいきなり平地を歩くよりはずっと簡単でしょう」とヨーク大学の古人類学者イザベル・ウィンダー氏は話す。

地形の変化と関連性?

類人猿との明確な差。人は直立二足歩行出歩く。

2015年に発表された論文でウィンダー氏らは、祖先の2本足への変化に一役買ったのは地形的な変化ではないかと論じている。彼女らは、初期の祖先の化石の多くが発見されてきた東アフリカが地質学的に活発であることを指摘する。動乱のリフトバレーで暮らすことは、断層と岩山が点在する不安定のど真ん中にいるということだ。

「私たちは不安定な地形に適応しており、足がそれを反映していると思います」と話すのは、ボーンマス大学の人類学者マシュー・ベネット氏である。「東アフリカには数多くの断層や露頭があり、そこは捕食者から逃れ、安全に眠ることができる場所になっています」

ベネット氏自身の研究は、人間の足を研究し、それを祖先の足と比較する方法に関するものだ。3Dスキャンでラエトリの足跡や、ケニア、イレレットで発見された150万年前の足跡からモデルを作り、その種が我々と同じように歩いていたこと、現代人とは自然の可動性において違いがあるという結果を得た。

ベネット氏の考えでは、人間の足は我々が考えているよりもずっと繊細で柔軟な道具だ。それなのにそれは通常靴に仕舞い込まれてしまう。だが足は非常に柔軟で色々なことを行える。必要とあらば、木に登ることも、急峻な崖を登って安全な場所に行くことも、滑りやすい水辺を移動することもできる。

つまりラエトリの不鮮明な足跡が初期の祖先との強い繋がりを与えてくれる一方で、それは我々の足と300万年前に足跡を残した祖先の足はそれほど変わらないということも明らかにしているのかもしれないのだ。

via:The-real-reasons-why-we-walk-on-two-legs-and-not-four/ translated hiroching / edited by parumo

▼あわせて読みたい

新種の人類?人類の祖先につながる新しい種 ”アウストラロピテクス・デイレメダ” が見つかる。(エチオピア)

新種の人類?人類の祖先につながる新しい種 ”アウストラロピテクス・デイレメダ” が見つかる。(エチオピア) 人類の祖先の顔、700万年の変化をモーフィングで表現

人類の祖先の顔、700万年の変化をモーフィングで表現 人間には祖先から伝えられたものとは異なる、”外来”遺伝子が組み込まれている事が判明(英研究)

人間には祖先から伝えられたものとは異なる、”外来”遺伝子が組み込まれている事が判明(英研究) 先史時代の人類が戦ったであろう恐るべき10の動物

先史時代の人類が戦ったであろう恐るべき10の動物 一定の割合で発生する身体障害や奇形は人類の進化に重要な役割を果たしていた可能性(英研究)

一定の割合で発生する身体障害や奇形は人類の進化に重要な役割を果たしていた可能性(英研究)この記事が気に入ったら

いいね!しよう

いいね!しよう

カラパイアの最新記事をお届けします

「知る」カテゴリの最新記事

「歴史・文化」カテゴリの最新記事

この記事をシェア :

人気記事

最新週間ランキング

1位 3430 points |  | わざと誤った情報を流し人を混乱に陥れる心理的攻撃「ガスライティング」を仕掛けるひとが使う11の方法 |

2位 3314 points |  | 実は甘えん坊だった。飼育員のお姉さんにおじぎとカシカシで親愛の情を見せ、撫でてもらってご満悦のハシビロコウ。 |

3位 1947 points |  | 背筋を伸ばすことでうつ状態が改善される。科学が解き明かす姿勢が気分に与える影響(ニュージーランド研究) |

4位 1917 points |  | 「これおいしいよ!食べてみて!」犬は自分にとってのごちそうを仲間に分け与えることが判明。親しい相手には特に(オーストリア研究) |

5位 1843 points |  | 筋肉マッチョなのに超セクシー。ハイヒールでキャットウォーク。今一番旬なフィリピン人男性 |

スポンサードリンク

1071

1071 1890

1890 374

374 95

95

コメント

1. 匿名処理班

おいちゃんは3本足やで〜

2. 匿名処理班

メタルギアv思い出した

直立二足歩行によって脳の巨大化が可能になったってほぇ〜と思ったわ

3. 匿名処理班

個人的には人類は水辺で進化した説が好き。それだと狩猟採集で水辺から徐々に水深が深いところへ進出していけば必然的に水中で立つ事になるし、水面から出す頭だけ毛が多いのも納得できるし、いろいろと辻褄が合う部分が多いと感じるから。実際とても泳ぐのに適した体の構造だと思う。

4. 匿名処理班

シッコをより高いところにマーキングすることができるから

5. 匿名処理班

※2

最近は脳がでっかいほど賢い、という説も怪しくなってきてるけどね

6. 匿名処理班

おててよごすのいやや

7. 匿名処理班

ネコ科の肉食獣等から逃げる為、または狩猟が比較的容易である魚介類や生活用水が有り、更に衣服や住居の材料となり得る植物をも自生していた水辺に集まって暮らす様になり、水中を歩くうちに自然と二足歩行が可能になり、自由になった手が進化あるいは優性退化して道具や火を自由に操れる様になった事で脳への刺激が高まり、脳の巨大化が加速したのでは?ってトゥルカナ湖の遺跡を調査している学者さんは見ているみたいですね。

8. 匿名処理班

単純に手を使いたかったからだと思ってた

効率よく狩りしようと考えて武器を手に取ったら、もう後戻り出来んかも知れんなと

9. 匿名処理班

日本人の学者が何年か前に自分の研究成果を披露してたな。類人猿の中でもとくに動物の骨を主食とするグループがいて、他の動物の食事が終わった後で骨を拾い集め、家族のもとに持ち帰って食べていたものが二足歩行への進化につながったとか。

10. 匿名処理班

前にこのサイトで、生まれつき前足の短い猫の二足歩行が紹介されことがあった。

仮に前足が短く後ろ脚の長いサルが突然変異として生まれたとしても、それが自然選択において適者だといえるだろうか。

素早い捕食動物の前で、四足は不得手、二足歩行もまだ不十分となると、格好の餌食となるのでは。

11. 匿名処理班

うちの子6ヶ月になる前にもう自力で立ち上がって7ヶ月から歩き始めたけど、早過ぎて人類の進化を早送りしてみた感じ

12. 匿名処理班

ネコもそのうち二足歩行しそうだな。

13. 匿名処理班

歩きスマホするためやろ

14. 匿名処理班

ご先祖様「なんか〜、はやりだしぃ〜、ナウいんじゃないかなぁ〜って」

15.

16. 匿名処理班

立ち上がる→視界が広がる→空間把握力が高くなる→脳が発達する→メタレベルの認識が発達する→より高い環境適応能力へ。

17. 匿名処理班

※3

指の根本に水かきの跡があるのも水棲の名残りだと言われてるね。

18. 匿名処理班

いきなり草原で二本足より森でも二本足だった、という説に納得。

現代人の赤ちゃんも多くは最初はハイハイで、次がテーブルや壁を使って伝い歩き、そして自分の足だけで歩き始めるもんね。

自分の中ではしっくりくる説です。

それと足の裏の進化も大きいと思う。

19. 匿名処理班

※13

それは100年後には淘汰されてそう…

20. 匿名処理班

※6

潔癖かっ!!(笑)

21. 匿名処理班

個人的には周りを見回す+道具かなあ、と。

水辺説はいまいちなぁ…

水かきも胎児の発生で無くなるわけだし

22. 匿名処理班

※1

すでに息子(棒だけど)がいらっしゃるわけですね

23. 匿名処理班

欲の深いお猿が口一杯エサ�茲張って、両手一杯エサ抱えて

仲間から奪われまいと必死に二本足で走ろうとする姿

コレがキッカケだろうなぁ

24. 匿名処理班

実際に二足歩行の生物を人工的に作りだしてみるアプローチは駄目なのか?例えばチンパンジーとヒトとでは腰椎の骨の数が1個違うことが分かっている。ヒトは5個で固定されているが、チンパンジーはほとんどが4個、しかし5個の個体も少数ながら存在する。ここで、腰椎の骨の数が5個のチンパンジーばかりを集めて選択交配させたら、その子孫はやがて二足歩行のチンパンジーになるのだろうか?と考えることはあるのだが。

25. 匿名処理班

※3

でもさ、水中、水辺に適応した生物っていっぱいいるよね

直立二足歩行ってヒトだけでしょ?

足の立つ所ででも、水中採取の必然は”潜る”じゃないの?

※1

ニシキヘビについてるのも足と言うしなw

26. 匿名処理班

上でも書いてる人がいるけど、「人間の生活圏がある時期水辺になり、水中で活動しやすいようにするために、体毛が退化したり水上に頭を出しやすくするために直立するようになった」という説が、可能性が高いのだと思う。

あと、どこかの水族館では水中でワニが短い脚で、不器用に二足歩行をしている姿を、見ることができるし。

ああいう姿を見ていると、足が付く範囲なら水底に足を付けてその状態で歩いたほうが、筋力もつくだろうし、そのうち陸上でも二足歩行が、できるようになるのだと思う。

まあ、陸上で二足歩行するワニの姿は、あまり見たくないけれど。

27. 匿名処理班

モノリスに触れることで進化が促された。

28. 匿名処理班

ボノボのようにオスが食料と引き換えに性交渉する為、効率の良い運搬手段として木から降りて両手を使い二足歩行を始め、メスは発情期以外でも食料を確保する為に発情期のサインを隠すように進化した説を自分は支持する。

29. 匿名処理班

映画2001年、宇宙の旅ほんとすこ

30. 匿名処理班

一昔前の教科書では500万年前のアウストラロピテクスが人類最古の祖先だと謳われていたが。人間の進歩は過去も鮮明にしていくということか。

31. 匿名処理班

猿回しの猿の背骨は長年の二足歩行の結果S字に変形してしまうというから真猿類の背骨は元々垂直の負荷に耐えられるポテンシャルを秘めていたのかもしれない。

32. 匿名処理班

✳︎25

水辺に適応しようと思ったらカバやそれこそワニみたいになると思うよ

目が横についたり、何より人間は肺活量が少なすぎるし…

ワニがジュラ紀の頃から形を変えてないのを見ると、これから二足歩行になるってのもいまいち考えずらいかな、

水中や水辺での生活に適して二足歩行になったのなら、今いる人間の全てが陸上で生活してるのも変だし

ワニみたいな生活してる人見たこと無いでしょ

33. 匿名処理班

※3

イルカなんかそうだけど、ヒトの女性器が前側についてるのも水中生活の名残だって聞いたな

二足歩行で頭がでかくなったのはそうなんだろうけど、正常位で対面セ クスが可能になったことで情愛が生まれたってのは面白いと思った